秋川橋より秋川渓谷上流を望む 用途不明の天幕は前回訪問時にもあった 武蔵五日市 2016年5月

(date) 2016.5.12 Thu. / (member) まっきぃ / (type) 無雪期日帰り / ルート(KML) / (edit) 2017.1.28 Sat.

秋川橋より秋川渓谷上流を望む 用途不明の天幕は前回訪問時にもあった 武蔵五日市 2016年5月

よく晴れた朝だった.例年5月末まで営業している千畳敷スキー場へもう一度行きたかったのだが,雨のため営業休止・再開未定となってしまったのだった(この直後に営業終了). 仕方がないので近場の山でも登ろうと考え,思いついたのが奥高尾の戸倉三山だった(もっとも,戸倉三山という呼び方はこの山行中に知った). 戸倉三山のうち,離れたところにある臼杵山はやめて,今熊神社から刈寄山・入山峠・弾左衛門ノ峰(鳥切場近縁)・市道山・醍醐丸・和田峠を経て陣馬山へ向かうルートとした. 時間に余裕があれば,陣馬山からさらに裏高尾を縦走し,小仏城山から大垂水峠に降りることとした.高尾山に正面からも裏からも挑もうとしないあたりがボクらしい.

今回のルートは,まだ本気で山を登ろうとする前に,廃線探索のための訓練のつもりで一度企てたことがある. さすがに鉄道・車道跡とは,幾ら朽ちているといっても歩きやすさも勾配も比べるべくもなく,入山峠であえなく敗退,悄然としてバスで帰路についた. ただ,これが東京都内の景色かと思う山林皆伐の迫力ある光景に心打たれ,いつか再訪し,完走を果たそうとそのときは誓ったのだった.

低山行の強い味方 幸い蜂除け(通称バズーカ)の出番はまだない 小峰トンネル北坑口の水道タンク前 2016年5月

廃線行では蚊,蠅,虻,蜂もろもろが殺到する.低山行も同じ.虫よけスプレーなんて気休めだと思っていたが,効果はてきめんである. 標高 1,000m より低い山行では必ず携行し,入山前に塗布することにしている. なお蜂除けスプレーは,使ったらその日は敗退というルールを決めて持ってきている.

小峰隧道前後の旧道は自転車乗りたちの格好の練習場となっているらしく,颯爽と駆け抜ける姿をときどき目にする.ただし,藪の発達したところもあるので注意が必要だ. しかし,この日は平日だったためか,自転車は見かけなかった.

誰が何と言おうとボクには登山口 小峰隧道南坑口付近 2016年5月

小峰隧道の南坑口付近,道の西側に登山道と思われる踏み跡らしきものがある.0708入山.一歩入ってみるが,そこに道らしきものなどありはしない. 構わずにコンパスと地図を見ながら稜線を目指して登る.足許はふわふわしていて歩きにくい.途中で踏み跡に合流し,稜線へと到る. 稜線にはより明瞭な踏み跡がある.ここで左にゆくか右にゆくか少し迷いそうなところがあるのだが,どちらが正解だったか忘れてしまった.

木橋 小峰峠〜小峰公園遊歩道分岐間 2016年5月

正解のほうには木橋がある.もっとも,不正解のほうの道に進んだことはないので,そちらに木橋のある可能性は否定できない.

小峰公園遊歩道分岐 いやぁ「通り抜け不可」とは知らなかったなぁ(棒読み) 2016年5月

少し歩くと都立小峰公園からの遊歩道と合流する.道端には馬頭観音が建っている. 稜線は東西に延びているが,道は北に向かってカーブしたところで北から登ってきた遊歩道と向かい合って合流する.そのまま直進して山を下ってしまわないように. こちらを指差している看板には「通り抜け不可」の文字が.足許にはバリケードが.いやいや,こっちにはそんなものなかったし.ボク悪くないから. 低山バリエーションごっこ山行ではよくあること.

教師が下見で取り付けたのだろうか なお一の谷小学校は東京サマーランドの向かいにある 今熊神社の北 2016年5月

ブーンブーンと唸りを上げる新多摩変電所の南西から今熊神社(505m)へと進む.ここの勾配が後半侮れない.前回は飛ばし過ぎてバテたところ. 小学生が登る道に打ちのめされているわけにもゆかない.今回はペースを保ってそれなりの調子で登り切った.0820.概ね予定通り.

迫力の採石場 ガラガラゴロゴロという大きな音が山中に響きわたる 今熊神社〜刈寄山間 2016年5月

今熊神社から刈寄山へと延びる稜線上をゆく.ときどき登り道もあるが,気楽に進む.南の谷を挟んで向こうの斜面では大絶賛採石中であり,岩が崩れ石と石とがぶつかる轟音が響き, 土煙が谷を霞ませていた.

立枯れた木々の間に唐突に入り込む 刈寄山南の稜線にて 2016年5月

刈寄山は主稜線(便宜上そう見立てているだけだが)から少し外れたところにあり,ピークを踏むにはピストンしなきゃならないのが面倒である. その途中に立枯れた木々が墓標のように並んでいる不思議な場所がある.こういうことってよくあることなのだろうか. この日はすがすがしい青空の下だったからまだ救われたが,夕刻にこんなところを通過することになったらどんな気持ちがするだろうか. (案外,見通しがよくていい気分かも知れないが).

送電線は山行のいい目印になる 新多摩線No.83 入山峠 2016年5月

送電塔の下に潜り込むことも出来る 登山道が鉄塔巡視路を兼ねて真下を通っていることも多い 新多摩線No.83 入山峠 2016年5月

刈寄山から入山峠,鳥切場(トッキリバ)の西,弾左衛門ノ峰(669m)を1038に通過.しかし1100頃疲れを覚え,ザックを下ろして地面に座り,大休止.10分後出発. 戸倉三山といえば名高き「ハセツネカップ」のコースであるが,ボクには歩いて進むのがやっとである.

皆伐された山膚は遠くからは痛々しくも見えようが,その場に立つとなかなか眺めがよい 市道山の東 727m 地点(独標) 2016年5月

市道山の東,727m 地点には「独標」という立派な名前がついている.そこから西に稜線を下りはじめたところで皆伐地に出会った. 自分はこんなところを歩いてきたのかという気持ちになる.ここまで木々に囲まれ視界を遮られてきているので,自分の立っているところの高さをなかなか実感できない. 山が痛めつけられている光景と見る人もあるかも知れないが,ボクにはなかなか感動的な景色に見えた.

市道山頂(795m)より東京都心を眺める スカイツリーとは 161m しか差がない 市道山 2016年5月

市道山も,今回のルートからではピストンしなければならず,やや面倒であるが頑張って踏んだ. 市道山から醍醐丸へ到る稜線はダラダラのアップダウンで,ペースを乱さずに歩けば疲れない.もっとも,登りではかなり気を使って力を抑えていたけれど.

醍醐丸(867m) これが本山行の最高地点 ベンチ上の枝は杖として使用 2016年5月

1335醍醐丸着. こんなじめじめしたうす暗い山道の途中という趣きだが,本山行における最高地点には違いない. 写真でベンチの上に写っている枝は杖として使用していたもの.なかなか調法だった.大垂水峠から与瀬への道すがら,国道20号から谷底へと捨てたけれど.

ここから和田峠への道がえらく長く感じられたものだ.距離 1.6km,ゆるい下り道.楽勝だろうとタカを括っていた. だが,「そろそろ半分くらいきただろう」というところに現れた立て札には「和田峠 1.2km」とある.まだ 1/4 しか来てない. やはり下りに関しては鍛錬が足りない.

和田峠 和田峠は相模での呼び名で,武蔵では案下峠といったそうだ 2016年5月

たかが 1.6km の下り道に30分くらいかかって1410ようやく和田峠に到着.山道は車道に合流して写真左奥から峠にやってくる. しかし14時過ぎか.裏高尾をやるには微妙な時刻になってしまった. しかし焦っても悲観的になってもしょうがないので,茶屋で一服しながら考えよう.

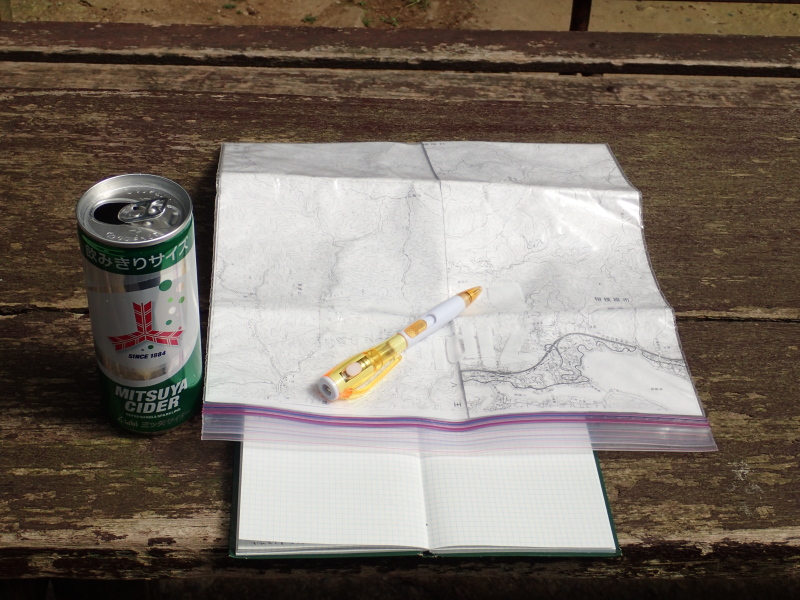

サイダーを飲んでひと息 地図インジップロックを眺めつつ 和田峠 2016年5月

わが家のジップロックは台所ではなく登山道具の箱に入っている.ジップロックには程よく粘りと弾力があり,折れや突きにもよく耐える. キッチン用でない,やや堅めのチャックつきビニール袋は折り目から裂けやすいものが多いので,注意して使う必要がある.

ジップロックを使い始めたのは,もとはといえば IS○KA の「ドライマップケース」 を買おうとしていて池袋の好○山荘で説明書を読んでいたところ, 「防水性が損なわれたらジップロック等に地図を密封してからケースにお入れください」と書いてあるのに出くわしたのがきっかけだった. そのときは「だったらはじめからジップロック使うっつうの」と思わずツッコミを入れてしまった. 結局ケースは購入せず,近所のスーパーでジップロック(大)10枚入りを購入したのだった.たぶん1000円くらい浮いた. ダブルクリップで挟んで茄子鉗で連結すれば,ザックのショルダーからぶら下げて,胸元で広げて見られる. ※貧民の知恵というやつであって,マップケースの使用を非難する意図はない.

陣馬山(857m) 四つ足の生えたち○ぽ 2016年5月

陣馬山頂に着いて目にしたものに思わずギョっとした.ち○ぽだ.ち○ぽがたっている(いろんな意味で).青空にそそりたつち○ぽ.なんで四つ足生えてんだこれ. ああ,これ馬のつもりなのか,ということに気付くまで十数秒かかった. あんまり山行中にそういうおかしなことを考える体力的精神的ゆとりはないのだが,いやだからこそ,動物の生態を実況するような気持ちで抵抗なくストレートにそういう感想が出てきてしまった. しかし直ぐに正気を取り戻す.あ,今口に出して「ち○ぽ」って言っちゃわなかったか.まわりに幾人かハイカーがいて冷たい一瞥をくらった気もしたのだが,たぶん錯覚だろう.

ともあれちん……じゃなかった陣馬山にも登頂を果たした.茶屋は椅子を片付けてしまっているところが大半だった.茶屋と関係ない屋根つきのベンチが一箇所だけあるので, そこでひと息つく.1500時.普通の山ならもう行動終了時刻だ.しかしここは裏高尾である.

掃き清められた山道 陣馬山〜明王峠間 2016年5月

案の定,道は勾配もゆるく,路面は平坦でよく掃き清められていて,街の道とあまり変わらない調子で歩くことができた.戸倉三山の道と比べたらここはもう高速道路も同然. しかしここにきて新たな問題が.便意だ.むしろ人けのない和田峠までで催してくれていたほうが抵抗なくキジ撃ちも出来たろうに,皮肉な話だと思った. 結局,景信山までの 5.6km 1時間半の道のりをお腹をどうにかなだめながら可能な限り早足で歩いた.

地蔵 オン リトルブッダ 小仏峠 2016年5月

景信山から小仏峠へと下りる.歩く人が多いからか,山道がツルツルの土のスロープになっていて,雨で濡れたら大変だろうなと思った. やがた小仏峠に到る.悪名高き渋滞スポット「リトルブッダの穴」の真上にあったのは仏陀ならぬお地蔵さまであった(お地蔵さまは菩薩).隣は何だろう.

信楽はるかなり 小仏峠 2016年5月

小仏峠にはタヌキも居た.化かされて道に迷ったら大変だと思ったが,幸い,こいつは作りものだった.

大垂水峠 2016年5月

小仏城山1730.大垂水峠1810着.どうにか日没前に車道に降り立つことができた.あとはこの道が人里まで連れていってくれる. そう,「連れていってくれる」. 自分で歩かなきゃいけないにしても,道なりに何も考えずに目的地まで行ける.山から里の道に降り立つとき,本当にそういう思いがするのだ. あとはこの道を歩くだけでいい.必ず着ける道だと思うと,どれだけ長かろうと平気で歩ける気がしてくる.

底沢バス停でバスに追いつかれそうになったので山行はおしまい 2016年5月

ええと.「必ず着ける道だと思うと,どれだけ長かろうと平気で歩ける気がしてくる」なんて舌の根も乾かぬうちに,もうすぐバスが来るバス停を見つけてしまった. 底沢バス停1930.本日の山行これにて終了.

底沢バス停より歩いてきた道を眺める 美女谷温泉ってなんだろう 2016年5月